Interaktion lösungsorientiert gestalten:

Eine lösungs- und entwicklungsorientierte Interaktion folgt der Logik des Gelingens. Das setzt ein Interesse an den Lernenden und an ihrem Erfolg voraus. In einer Kultur des voneinander und miteinander Lernens werden Betroffene zu Beteiligten.

Interaktion als Haltung

Interaktion ist vor allem eines – eine Haltung. Stichworte dazu sind Vertrauen und Interesse. Es geht darum, den Beteiligten Vertrauen entgegen zu bringen (zum Beispiel in ihre eigenen Fähigkeiten) und das Interesse an ihrem Erfolg zum handlungsleitenden Faktor zu machen. Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte – Michael Ende zeigt in diesem Buch, was unter schulischer Interaktion verstanden werden könnte: «Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: zuhören. (…)»

Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen tief mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten.»

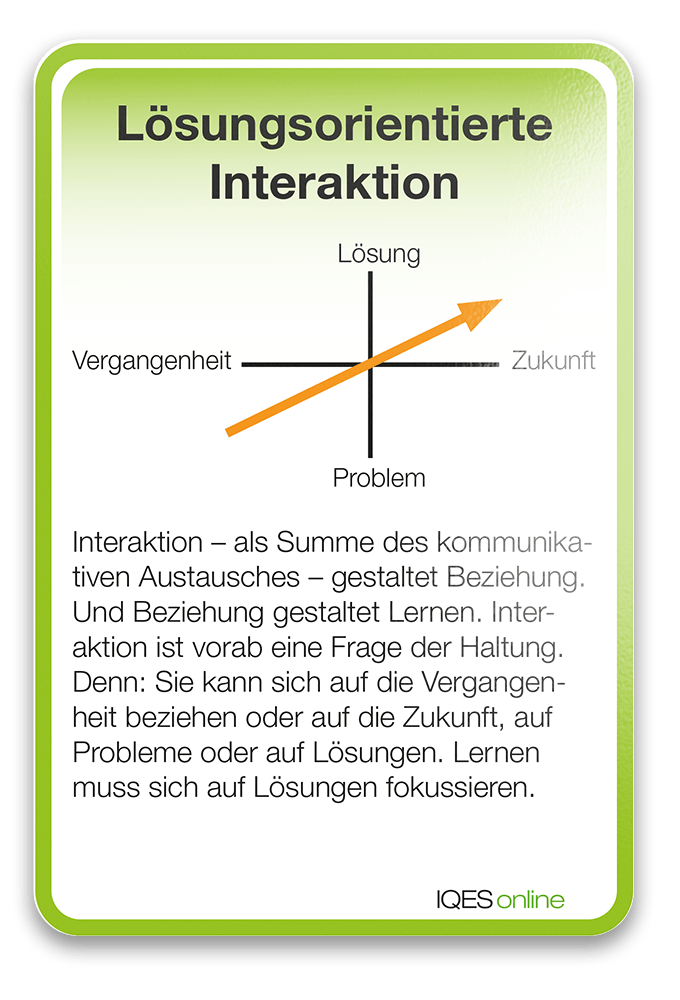

Lösungsorientierte Interaktion

Die Kommunikation dient zuerst einmal dazu, Sachen zu klären. Ob das Ziele sind, Wege dorthin, Bedürfnisse oder Bedingungen – es braucht Klarheit. Kommunikation in schulischen Kontexten (aber nicht nur dort) ist meist bezogen auf Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Und auf die Dinge, die nicht rund gelaufen sind. Grund mag die auf den ersten Blick plausibel erscheinende Annahme sein, dass man die Ursache eines Problems kennen muss, um es erfolgreich aus dem Weg zu räumen. «Je eingehender wir uns den Schwierigkeiten widmen, um so näher wähnen wir uns ihrer Bewältigung.» (Mehlmann/Röse 2000)

Entsprechend richtet sich der Blick zurück. Doch was geschieht: Wir verstärken, was wir bekämpfen. Denn eine solche Suche nach Gründen endet fast unweigerlich in einem Geflecht von Schuldzuweisung und Rechtfertigung.

Lösungs- und entwicklungsorientierte Interaktion fragt deshalb nach dem, was sein soll. Und sie macht aus Betroffenen Beteiligte. Denn: Wer sich nicht als Teil der Lösung fühlt, wird zum Teil des Problems.

Fragen als Lernimpulse

Lernförderliche Fragen sind Ausdruck von Interesse an den einzelnen Lernenden und ihren Lösungen. Die Fragen sind ein starkes Werkzeug zur Förderung der Verbalisierungs- und Visualisierungsfähigkeit. Und das wiederum ist eine Voraussetzung für selbst gestaltetes und zielführendes Lernen. Fragen sind das Vorzimmer der Erkenntnis. Gemeint sind damit natürlich die eigenen Fragen. Die eigene Neugier.

Lösungs- und entwicklungsorientierte Fragen zielen auf eine konstruktive Beziehung – zu sich und zu andern.

Lösungen entwickeln

- Was wäre jetzt hilfreich, damit … ?

- Wie müsste … denn aussehen, damit es für dich Sinn ergibt?

- Hat es in der Vergangenheit Situationen gegeben, in denen es dir gelungen ist, …? Was würde … sagen, was du damals anders gemacht hast?

- Was glaubst du wohl, woran ich erkannt habe, dass du …?

- Wenn du in sechs Monaten die Lehre beginnst, was musst du noch dazu lernen, damit dir dieser Schritt gelingt?

- Wie würde sich deine Schulsituation verändern, wenn du bei der nächsten Präsentation nur beste Rückmeldungen bekommen würdest?

- Wenn ich deine Kollegen fragen würde, wo du gut bist, was würden sie wohl sagen?

- Was gibt dir Anlass zu denken, dass die Kollegen das sagen würden?

Contracting

Die Aufgabe von Lerncoaches orientiert sich am Ziel, «den Prozess des Auskundschaftens von Lösungsmöglichkeiten in Gang zu bringen und dann konsequent auf Kurs (also Richtung Lösungsoptionen) zu halten». (Mehlmann/Röse 2000) Es geht darum, dass die Lernenden sich selber als Experten wahrnehmen und ein stabiles Lösungsbewusstsein entwickeln, das sich im Alltag als tragfähig erweist. Wenn am Anfang ein klares Contracting steht, ist das eine echte Investition. Denn ein gemeinsames Verständnis von Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten zu Beginn, senkt das Risiko nachträglicher aufwändiger Nachbesserungen.

Sind die individuellen Verbindlichkeiten nicht geklärt, besteht die Gefahr, dass Bemühungen der Lernenden irgendwo in Frust oder Beliebigkeit enden. Aber Lernen soll ja erfolgreich sein. Deshalb stehen die Lösungen im Zentrum schulischer Interaktion. Die «Lösung» ist aber nicht einfach das, was doppelt unterstrichen mit einem Gütezeichen versehen im Heft steht. Die «Lösung» beginnt weit vor dem Doppelstrich im Heft und geht ebenso weit über diesen hinaus. Im Fokus stehen die Selbstgestaltungspotenziale der Lernenden. Die Interaktion ist ausgerichtet auf Hilfe zur Selbsthilfe – so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Verbindlichkeiten generieren

- Woran würdest du erkennen, dass es passiert ist?

- Damit ich es verstehe: Was wäre ein Beispiel für …? Anhand von …? Wo? Wann? Wie oft? Mit wem? (Innere Bilder beschreiben lassen)

- Wer außer dir würde noch bemerken, dass etwas anders ist?

- Woran würde … erkennen, dass es passiert ist?

- Wenn du dir eine Skala vorstellst von 1 bis 10. Zehn wäre, wenn alle Vorstellungen sich erfüllt haben. Eins wäre das genaue Gegenteil davon.

- Wo etwa bist du jetzt?

- Wo möchtest du wann sein?

- Woran würdest du erkennen, dass du da bist?

- Was müsste sein, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es passiert?

- Wo? Wann? Wie oft?

- Mit wem? («Drehbuch»)

- Angenommen, das Ziel ist erreicht … Was würdest du denn anders machen als jetzt? Welche Bedürfnisse wären dadurch erfüllt? Was wären die Konsequenzen?

Austausch fördern

Schulische Interaktion beschränkt sich keineswegs auf das, was zwischen Lernenden und Lehrpersonen abläuft. Gerade in vielfältigen Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs unter den Lernenden selber liegt ein gewaltiges Potenzial an Chancen. Modeling und Conferencing sind Beispiele für die Gestaltung des kommunikativen Austausches:

Modeling meint: Sich (einzeln oder in einer kleinen Gruppe) laut denkend mit einer Aufgabe befassen. Oder ein Gespräch zwischen Coach/Lehrperson und Lernendem (zum Beispiel über Zielformulierungen) laut führen. Die anderen Lernenden erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, das, was sie hören und sehen, mit den eigenen Lösungsansätzen zu vergleichen und ihr Strategierepertoire zu erweitern und zu differenzieren.

Conferencing meint: Arbeitsergebnisse und ihr Zustandekommen in größeren Gruppen austauschen. Die Lernenden erhalten Gelegenheit, verschiedene Ergebnisse und vor allem verschiedene Lösungsansätze kennen zu lernen. Sie erfahren, mit welchen Strategien andere an die Dinge heran- und wie sie mit allfälligen Schwierigkeiten umgegangen sind.

Beide Lernstrategien sind integrierter Bestandteil des Konzepts und der Methoden des Kooperativen Lernens.

In diesem Fachartikel stellen Brüning und Saum das Konzept des Kooperativen Lernens im Überblick vor. Es wird gezeigt, wie dieses als Gesamtkonzept für guten Unterricht sorgen kann.

Autor/Autorin: Ludger Brüning, Tobias Saum

Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialwissenschaften an der Gesamtschule Haspe, in Hagen (NRW).

Lehrer für Deutsch und Philosophie an der Gesamtschule Haspe in Hagen (NRW), war als Fachmoderator und Fachberater für die Bezirksregierung Arnsberg tätig und ist Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (Gy/Ge) in Hagen.

Herkunft: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Nordrhein-Westfalen (Hg.), Frischer Wind in den Köpfen. Sonderdruck, Bochum 2011.

Umfang/Länge: 10 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

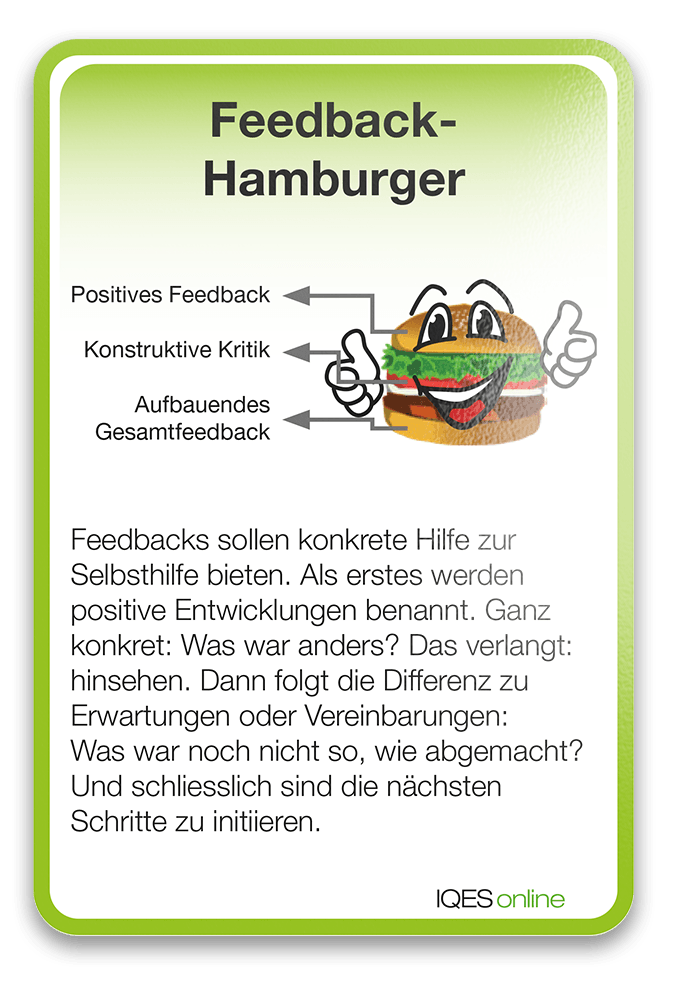

Feedbacks

Feedbacks spielen eine wichtige Rolle beim Lernen. Sie helfen bei der Selbsteinschätzung, geben Orientierung und verstärken die Bindung an die Aufgabe. Das Interesse an der Person des Lernenden, ein Merkmal professionellen Feedbacks, fördert die Motivation.

Dialogische Kurzfeedbackformen sind eines der besten Mittel, um wirksames Lernen zu unterstützen. Sie helfen den Schüler/innen, sich das eigene Lernen bewusst zu machen und darüber nachzudenken, wie die eigene Arbeitsweise mit ihren Lernergebnissen zusammenhängt.

Bilanzgespräche

In Bilanzgesprächen geht es um einen Ist-Soll-Vergleich. Coach und Lernende nehmen sich regelmäßig Zeit, um sich zu vergegenwärtigen, ob man «auf Kurs» ist: Wurden die Ziele erreicht? Sind die Vereinbarungen eingehalten worden? Wie ist der Arbeitsprozess verlaufen? Daraus sind Schlüsse zu ziehen, Erkenntnisse zu gewinnen, neue Ziele zu vereinbaren.

Downloads: Texte

In diesem Auszug aus «Mehr ausbrüten, weniger gackern» wird aufgezeigt, wie Interaktionen lösungsorientiert gestaltet werden können. Dazu sind beispielhafte lösungs- und entwicklungsorientierte Fragen aufgeführt.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 11 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

Das Bausteinheft 7 widmet sich der Frage nach Perspektiven und Lösungen. Es geht dabei darum, den Blick auf die Lösungen und nicht die Probleme zu richten und die Interaktion zum positiven nutzen.

Umfang/Länge: 14 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Befragungen von Erwachsenen zeigen, dass sich über 95 Prozent der Befragten mit informellen Lerninhalten beschäftigen und sie, unabhängig vom Bildungsabschluss, im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche damit verbringen. Wie gelingt Lernen? Die Bausteinhefte 1 bis 9 vom Institut Beatenberg vertiefen die Thematik detailliert.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 158 Seiten

Aus: Handbuch Personalisiertes Lernen

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend

Stufen: alle Stufen

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit findet in offenen Arrangements – in Lernteams – statt. Die Lernenden arbeiten alters- und leistungsgemischt einzeln und/oder in Gruppen an individuellen Vorhaben und persönlich relevanten Zielen. Inhalt: Gute Argumente für personalisiertes Lernen; Elemente für selbstkompetentes Lernen: Lernteams, Fachateliers, Aktivs, Specials u.a.; Instrumente: Lernnachweise, Kompetenzraster, Smarties, LernJobs, Wochenschwerpunkt u.a.; Beispiele und Vorlagen

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Umfang/Länge: 99 Seiten

Fächer: alle Fächer, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen

Lernende sollen Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen. Eben: mehr ausbrüten, weniger gackern. Das Konzept der Lernrelevanten Faktoren (LRF) bietet viele Ansätze, wie die Schule zum Erfolg der Lernenden beitragen kann. In Theorie und Praxis beschreibt Andreas Müller die verschiedenen Elemente.

Autor/Autorin: Andreas Müller

Lehrer und Psychologe, langjähriger Leiter des Instituts Beatenberg und Autor zahlreicher Publikationen über das Lernen (1950-2018)

Herkunft: Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern. hep verlag, 2008. ISBN 9783035500592

Umfang/Länge: 135 Seiten

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Überfachliche Kompetenzen

Stufen: alle Stufen