Wir brauchen viele kluge Experimente zur verantwortlichen Nutzung der neuen Medien im Unterricht, aber auch Zeit und Muße, Freiräume für Irrungen und Wirrungen, für glückliche Momente und gemeinsames Träumen.

Digitale Medien – Plädoyer für eine didaktisch fundierte Unterrichtsentwicklung:

In seinem Beitrag entwickelt der Pädagoge Prof. Dr. Hilbert Meyer in 9 Punkten eine Didaktik der Digitalisierung, die auf einer fundierten Abwägung von Chancen und Risiken beruht. Ein Innehalten in einer derzeit hochdynamischen Entwicklung. Ebenso ein wichtiger Grundlagenbeitrag, dessen Kern – 12 Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Medien – Leitlinie und Richtwert für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung an vielen Schulen werden könnte.

Dr.Hilbert Meyer, geb. 1941, ist emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Arbeitsschwerpunkte: Allgemeine Didaktik, Unterrichtsmethodik; Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Dr.Hilbert Meyer, geb. 1941, ist emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Arbeitsschwerpunkte: Allgemeine Didaktik, Unterrichtsmethodik; Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Vorwort

Die Frage, welchen Stellenwert digitale Medien in Zukunft im Unterricht haben sollen, wird oft mit Hinweis auf den technologisch-ökonomischen Wandel beantwortet. Besonders angesichts der aktuellen Herausforderungen von Corona-Maßnahmen, Fernunterricht und Homeschooling (siehe auch mein Beitrag «Didaktische Ansprüche an Homeschooling und Fernunterricht»). Aber das reicht nicht aus! Ohne eine gründliche Besinnung darauf, was wir unter Bildung verstehen, kann und darf nicht entschieden werden, mit welchen Zielstellungen und mit welchen Methoden Schulen in den nächsten Jahren in die Pflicht genommen werden, ihre Schüler*innen auf die digitale Welt vorzubereiten.

In meinem Beitrag blicke ich aus der Perspektive eines traditionell ausgebildeten Bildungstheoretikers auf die Chancen und Risiken der Digitalisierung des Unterrichts und entfalte dafür in neun Punkten einen didaktischen Begründungszusammenhang. Er kann beim Aufbau eines schuleigenen Medienkonzepts und für die Schul- und Unterrichtsentwicklung der nächsten Jahre als Orientierungsrahmen herangezogen werden.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Carola Junghans, Fachleiterin am Studienseminar Oldenburg, entstanden (vgl. auch Meyer & Junghans 2019).

Digitale Medien – Plädoyer für eine didaktisch fundierte Unterrichtsentwicklung

Punkt 1: Beförderung von Medienmündigkeit als übergeordnetes Ziel

Übergeordnetes Ziel jeglichen Unterrichts ist die Beförderung von Selbstständigkeit und Mündigkeit. Dieses aus der Philosophie der Aufklärung stammende Ziel ist keineswegs überholt. Es gilt prinzipiell, weil ein auf Indoktrination abzielender Unterricht seine selbst gesetzten Ziele verfehlen würde. Natürlich gibt es viele digital gestützte Unterrichtsstunden, in denen Mündigkeit auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keine Rolle spielt. Aber sobald die Schülerinnen und Schüler mit den neuen Medien selbstreguliert arbeiten sollen und wollen («Darf ich das alleine machen?») oder sobald sie die Sinnfrage stellen («Warum sollen wir das lernen?»), geht es nicht nur um die effiziente und effektive Gestaltung des Lernprozesses, sondern um die Grundsatzfrage, wie wir das, was wir den Schülerinnen und Schülern zumuten oder was sie in eigener Regie tun und lassen, legitimieren können.

Oft genug erwecken die Schülerinnen und Schüler den Eindruck, als ob sie schon medienmündig seien und mit den digitalen Medien souveräner umgehen könnten als die Mehrzahl ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Aber der Schein trügt: Sie sind souverän im Surfen, im Chatten, im Nutzen von Apps und manchmal auch im Cyber-Mobbing, aber – von wenigen Ausnahmeschülern abgesehen – nicht bei der Klärung der Frage, was die intensive Mediennutzung mit ihnen macht. Deshalb muss digitale Bildung sehr viel breiter definiert werden, als es z.B. die deutsche Kultusminister-Konferenz (KMK 2016) in ihrem Strategie-Papier «Bildung in der digitalen Welt» tut, das vorrangig auf technisches Know-how, auf Datenschutzbewusstsein und Problemlösefähigkeit, aber nicht auf Persönlichkeitsbildung und Mündigkeit abzielt. Der KMK-Katalog greift zu kurz! Auch die Befähigung zum solidarischen Handeln und die Ausbildung einer demokratischen Grundhaltung sind Teil einer verantwortlichen Nutzung. Ich definiere:

Medienmündig ist,

- wer ausreichend technisches Know-how erworben hat, um die Wirkungsweisen digitaler Medien zu erkennen und sie kreativ zu nutzen;

- wer gelernt hat, die Verlässlichkeit der im Netz gefundenen Informationen zu prüfen;

- wer in der Lage ist, reflexive Distanz zur persönlichen Mediennutzung herzustellen und kritisch zu durchdenken, was die digitalen Medien mit ihm und mit seinen Mitmenschen machen;

- wer die Medien auf der Basis eines persönlichen ethischen Kodes in sozialer Verantwortung nutzt und

- wer realisiert hat, dass der weltweite digitale Wandel zum lebenslangen Weiterlernen zwingt.

Die Definition ist an der europäischen Tradition der Bildung orientiert. Seit den Zeiten des Johann Amos Comenius (1592-1670) fordern Didaktiker wie Wolfgang Klafki (1927-2016), Herwig Blankertz (1927-1983) oder Lothar Klingberg (1926-1999), im Unterricht nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch die Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit zu stärken.

Herwig Blankertz (mein Doktorvater) hat immer wieder betont, dass es der «edukativen Eigenlogik» entspricht, die Schutzbefohlenen zur Selbstständigkeit und Mündigkeit zu erziehen. Die Eigenlogik ergibt sich aus dem Generationenverhältnis. Denn es ist klar, dass die zurzeit die Geschicke der Nation leitende Generation über kurz oder lang abtreten und die Verantwortung an die nächste Generation abgeben wird. Weil aber nicht vorhergesagt werden kann, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird, ist es gar nicht möglich, der jüngeren Generation vorzuschreiben, was sie in 20 oder 30 Jahren für sinnvoll und wichtig halten soll. Mündigkeit zu verordnen, so Blankertz, ist ein Widerspruch in sich selbst. Deshalb kann die Aufgabe der «nur» darin bestehen, förderliche Rahmenbedingungen für die Entfaltung von Mündigkeit zu schaffen. Ein erster Schritt auf diesem Weg besteht darin, die Schüler*innen zu reflexiver Distanz gegenüber der eigenen Mediennutzung anzuregen. Das ist angesichts der Faszinationskraft digitaler Medien schwierig. Aber genau dies könnte auch zur Stärke der Schule werden: Sie erlaubt sinnstiftendes Kommunizieren, und sie hindert die Schülerinnen und Schüler – zumindest während der Unterrichtszeit und bei den Hausaufgaben – daran, einfach nur «rumzudaddeln» (siehe Punkt 4).

Punkt 2: Zur Unterscheidung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

Die Diskussion über den Unterricht mit digitalen Medien leidet darunter, dass die angesetzten Qualitätsmaßstäbe nicht ausreichend klar gelegt werden. Glühende Anhänger neigen dazu, schon dann zufrieden zu sein, wenn die technisch-organisatorischen Voraussetzungen für digitales Lernen gegeben sind und wenn der Arbeitsprozess problemlos abläuft. Der Fundamentalgegner und Hobbydidaktiker Manfred Spitzer (2012) behauptet demgegenüber, digitales Lernen mache dumm. Die Pro- und Contra-Argumente sind nicht vergleichbar. Sie beziehen sich auf ganz unterschiedliche Ebenen didaktischer Reflexion: auf die organisatorischen Vorgaben und den Prozess einerseits, auf seine Ergebnisse andererseits. Es ist wichtig, diese Ebenen auseinander zu halten. Dem dient das folgende Dimensionenmodell:

- Aussagen zur Strukturqualität digital gestützten Unterrichts erfassen Urteile über die Angemessenheit der curricularen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen.

- Aussagen zur Prozessqualität erfassen Urteile über die Angemessenheit der im Unterricht ablaufenden pädagogischen Prozesse.

- Urteile über die Produkt- oder Ergebnisqualität erfassen Urteile über das, was bei der Unterrichts- und der Unterrichtsentwicklungsarbeit herausgekommen ist.

In allen drei Dimensionen können und müssen die Maßstäbe für die Beurteilung digital unterstützten Unterrichts ausgeschärft werden:

(1) Strukturqualität: Sie bezieht sich auf die Qualität der an Schulen installierten Server, auf ausreichend vorhandene Hardware (z.B. Laptops), auf die Verlässlichkeit der Systemadministration, auf die Angemessenheit der Curricula und der Lehrerfortbildung. Die Strukturqualität digitalen Lernens ist an deutschen Schulen ungewöhnlich schlecht entwickelt. Das zeigen auch die empirischen Erhebungen. Deutschland ist im europaweiten Vergleich Schlusslicht (OECD 2020). Allerdings hat die Corona-Pandemie schon jetzt dazu beigetragen, allen Verantwortlichen klar zu machen, ein wie erheblicher Handlungsbedarf besteht – und das ist gut so!

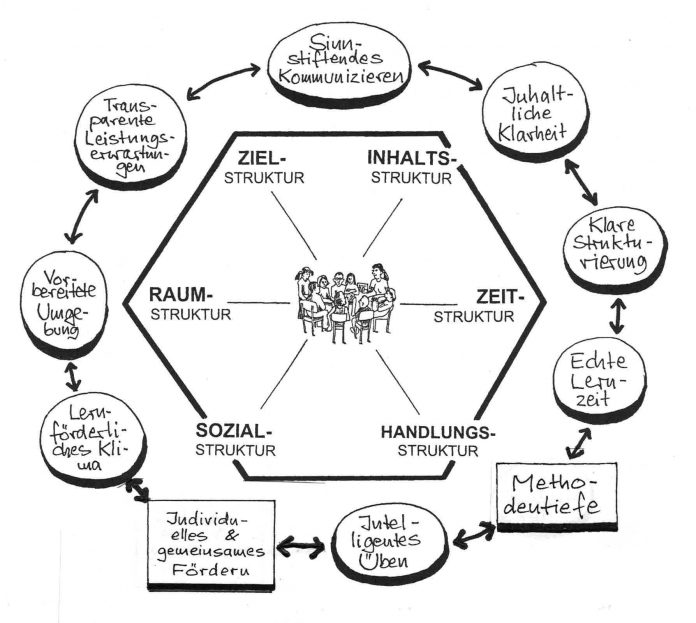

(2) Prozessqualität: Sie erfasst die Qualität der Lehrer-Schüler-Interaktionen, die klare Prozessplanung, die Angemessenheit der Mediennutzung und anderes mehr. Dabei gehe ich davon aus, dass die vor gut 15 Jahren eingeführten fachübergreifenden Kriterienkataloge für Prozessqualität (z.B. von Andreas Helmke 2012 oder von Kunter & Baumert 2011) ihre Gültigkeit auch für einen mediensensiblen Unterricht behalten dürften. Das gilt m.E. auch für den vor 16 Jahren von mir veröffentlichten ZEHNERKATALOG (Meyer 2004), den ich abgesehen von geringfügigen Modifikationen weiterhin für geeignet halte, um sowohl einen herkömmlichen wie auch einen geöffneten und auf intensive Mediennutzung setzenden Unterricht zu beurteilen:

Die im Buch «Unterrichtsentwicklung» (Meyer 2015, S. 176 ff.) erläuterten notwendigen Modifikationen und Ergänzungen des Modells beziehen sich auf die Fragen, ob die Erziehungsdimension von Unterricht ausreichend beachtet worden ist, ob stärker betont werden muss, dass es im guten Unterricht um den Aufbau einer demokratischen Unterrichtskultur geht; auf die Erweiterung des sechsten Merkmals hin zum individuellen und gemeinsamen Fördern und auf die Korrektur des siebten Merkmals «Methodenvielfalt» hin zu «Methodentiefe». Insgesamt aber gilt: Unterricht lebt davon, dass Lehrpersonen und Schüler*innen ein verlässliches Arbeitsbündnis eingegangen sind, das sich dann auch bei der Arbeit mit digitalen Medien, beim Homeschooling und im Blended Learning bewähren muss.

(3) Ergebnisqualität: Das im Punkt 1 skizzierte Bildungsziel Medienmündigkeit bezieht sich auf die Ergebnisqualität informatischer Bildung. Eine empirische Überprüfung des erreichten Niveaus von Medienmündigkeit ist schwierig, weil sich Mündigkeit einer schlichten empirischen Abfrage entzieht. Deutlich einfacher ist es, Teilkompetenzen zu erfassen. Dazu haben mehrere PISA-Studien Pionierarbeit geleistet. Ich nenne beispielhaft einige Konkretisierungen:

- Die Schüler*innen haben das technische Know-hows für digital gestützte Arbeitsprozesse erworben;

- sie haben ihre Lesekompetenzen und ihr sprachliches Ausdrucksvermögens geschult; sie haben nebenher ihre Englischkenntnisse verbessert;

- sie haben ihre Problemlösekompetenz erhöht und erfahren, wie man mit digitalen Medien sehr kreativ und selbstständig arbeiten kann;

- sie haben gelernt darüber nachzudenken, was die digitalen Medien mit ihnen machen;

- sie haben Teamarbeit und solidarisches Handeln in vielfältigen digital basierten Projekten kennen und schätzen gelernt.

Das sind anspruchsvolle Ziele. Sie entsprechen dem, was in der internationalen Diskussion zur informatischen Bildung als 21st century skills diskutiert wird (zitiert aus Wikipedia):

- learning and innovation skills: critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation;

- digital literacy skills: information literacy, media literacy, information and communication technologies literacy (ICT)

- career and life skills: flexibility and adaptability, initiative and self-direction, social and cross-cultural interaction, productivity and accountability.

Es ist wichtig, alle drei Dimensionen von Unterrichtsqualität in den Blick zu nehmen, auch wenn ich mich im Folgenden auf die Prozessqualität konzentriere.

Welche Kompetenzen werden gefördert?

Damit Lernen und Arbeiten mit digitalen Tools nicht zu einem Selbstzweck wird, sollte sich die Unterrichtsplanung an den fachbezogenen und überfachlichen Kompetenzen orientieren, wie sie den in den aktuellen Lehr- und Bildungsplänen bzw. Kompetenzrahmen formuliert sind.

Punkt 3: Das didaktische Potenzial digitaler Medien

Digitale Unterrichtsmedien sind vielfältig einsetzbar. Sie helfen der Lehrperson, den Unterrichtsprozess zu strukturieren. Sie können im Plenumsunterricht genutzt werden, um Unterrichtsinhalte lebendig und aktuell zu präsentieren. Aber sie können noch mehr: Sie bieten den Schüler*innen die Möglichkeit, Lernziele selbstständig zu setzen, Inhalte selbst zu produzieren und auch den Lernerfolg eigenständig zu kontrollieren. So erschaffen die Medien für die damit Arbeitenden eine je eigene Lernwelt. Das bezeichne ich im Folgenden als Eigenkonstruktionen der Schüler und definiere:

Arbeitsdefinition: Digitale Unterrichtsmedien sind Artefakte (Lernprogramme, Lernplattformen, Informatiksysteme), mit deren Hilfe die Schüler*innen Lehrangebote vertiefen und den Lernfortschritt kontrollieren, sich aber auch ihre eigene Lernwelt konstruieren, Lernziele setzen, neue Inhalte erarbeiten und Methodenkompetenzen aneignen.

Der zweite Teil der Definition erklärt das hohe didaktische Potenzial dieser Artefakte. Sie helfen insbesondere bei der Individualisierung des Unterrichts, wie sie z.B. durch Themenplan- und der Projektarbeit möglich wird:

- Aufgabenstellungen können präzise an den von der Lehrperson geschätzten oder von der Software erfassten Lernstand angedockt werden.

- Der Lernfortschritt kann regelmäßig erfasst und den Schüler*innen zurück gemeldet werden.

- Umfang und Niveau der Selbststeuerung der Lernprozesse können in Eigenregie der Schüler*innen oder nach Vorgabe der Lehrperson über die Software gesteuert werden.

- Die Lehrperson wird zur Moderatorin der individualisierten Lernprozesse. Die direkte Instruktion verschwindet nicht vollständig, verliert aber deutlich an Gewicht.

- Eine vorbereitete Lernumgebung, in der die Spielregeln der Arbeit mit den digitalen Medien verbindlich festgelegt werden, hilft den Schüler*innen, die neuen Medien angemessen zu nutzen und Missbrauchsrisiken niedrig zu halten.

SAMR-MODELL: Ob das didaktische Potenzial tatsächlich genutzt wird, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Dabei hilft das SAMR-Modell, ein einfaches, von Ruben Puentedura im Jahr 2006 entwickeltes Schema, mit dem das Niveau der Integration digitaler Medien in den Unterricht bestimmt werden kann:

- Substitution (Ersatz): Die Computertechnologie macht just dasselbe, was vorher mit Papier & Kreide, mit Schulbüchern etc. gemacht worden ist.

- Augmentation (Intensivierung): Die Computertechnologie macht das, was sonst mit Tafel und Kreide gemacht wurde, auf eine effektivere Art und Weise.

- Modification (Veränderung der Arbeitsformen): Die Schüler*innen bearbeiten selbst gestellte Fragen. Individuelle Lernwege werden möglich, Feedback wird digital eingeholt; die Arbeitsergebnisse werden digital dokumentiert.

- Redefinition (Erneuerung der Lernkultur): Die Computertechnologie wird für neuartige, schülerzentrierte Lehr-Lern-Arrangements genutzt, die mit herkömmlichen Methoden nicht realisiert werden können. Die Fragen und Probleme der Schüler*innen leiten den Lernprozess. Kooperatives Lernen wird zur Regel.

Weitergehende Informationen zum SAMR-Modell sowie weiteren Modellen für digital gestützte Unterrichtsentwicklung finden sich hier: Digitale Schule- und Unterrichtsentwicklung > Modelle zur Digitalisierung von Schule und Unterricht

Die entscheidende Hürde für einen befriedigenden Einsatz der digitalen Medien im Unterrichtsalltag ist dabei ihre Störungsanfälligkeit. Was nützt einem digital immigrant die attraktivste Software, wenn Störungen nicht in kürzester Zeit behoben werden können? Deshalb ist die verlässliche Systemadministration eine entscheidende Voraussetzung des Erfolgs.

Punkt 4: Maßnahmen zur Förderung der Medienmündigkeit

Ich hatte schon angemerkt, dass Mündigkeit nicht verordnet werden kann. Aber man kann eine lernförderliche Umgebung schaffen, durch die das didaktische Potenzial der neuen Medien genutzt wird: durch regelmäßige Reflexionsschleifen, durch Schüler-Teamarbeit, durch attraktive Digital-Projekte (z.B. schuleigene Apps), durch Verantwortungsübernahme (z.B. für Teile der Schulhomepage). Dazu einige wenige erprobte Ideen und Grundsätze.

(1) Als Lehrperson ein Vorbild im lernenden Umgang mit den neuen Medien sein: Seit der berühmten Studie von Albert Bandura (1977) über das Lernen am Modell wissen wir, wie erfolgreich Vorbild-Lernen sein kann. Das gilt auch für den eigenen Umgang der Lehrpersonen mit den digitalen Medien. Schülerinnen und Schüler beobachten ja sehr genau, wie sich die Lehrperson in der Mediennutzung selbst verhält, nach welchen Kriterien sie Schülerinnen und Schüler berät, ob und wie sie die außerunterrichtliche Erfahrungswelt der Lernenden mit digitalen Medien in den Unterricht einbezieht und wie sie gesellschaftlichen Wandel und damit einhergehende Veränderungen bewertet. Daraus folgt die Maxime: Gute Lehrpersonen zeigen ihren Schülerinnen und Schülern, wie sie selbst beim Umgang mit den neuen Medien lernen.

(2) Ethische Spielregeln für die Mediennutzung einführen: Seit Beginn der Digitalisierung der Welt wird darüber diskutiert, ob neue ethische Spielregeln erforderlich sind. Deshalb ist dies auch ein Thema für einen kritischen Medienunterricht (vgl. Klinger 2017). Leitlinienfür einen solchen Meta-Unterricht über Medien (nicht mit Medien) können u.a. folgende Fragen sein:

Leitfragen

- Was heißt «Die Würde des Menschen ist unantastbar» im Internet?

- Was ist vertraulich zu halten? Was gehört nicht ins Internet?

- Wer hat die Verfügungsgewalt über die von mir produzierten Daten?

- Gibt es mehr Demokratie durch das Internet oder mehr Manipulationsmöglichkeiten?

- Was ist Zivilcourage, bezogen auf das Internet?

- Wie ist mit Cybermobbing umzugehen?

- Wie viele Stunden im Internet pro Tag sind gesund? Wann wird es kritisch?

- Was ist Mediensucht? Wo finde ich Beratung?

Ein Fallbeispiel:

- Realer Anknüpfungspunkt: Ein Schüler stellt ein Foto eines Mitschülers aus einer Unterrichtssituation in der Theater-AG bei Facebook ein. Er kommentiert das Foto mit hämischen Bemerkungen.

- Schulischer Umgang: Der Schüler wird umgehend dazu aufgefordert, das Handy vorzuzeigen und alle betreffenden Einträge zu löschen.

- Es wird ein Gespräch mit dem Schüler geführt. Darin werden ihm rechtliche Grundlagen und Grenzen deutlich gemacht (Recht am eigenen Bild gemäß Bundesdatenschutzgesetz).

Kommentar des Lehrers: «Je älter die Schüler sind, desto höher wird in unserer Schule das Recht am eigenen Bild gehängt. Die rechtliche Situation wird bei Bedarf auch mit Unterstützung der Polizei deutlich gemacht.»

(3) Lernen, Fake-News zu erkennen: Ein wichtiger Teil der Entwicklung von Medienmündigkeit besteht darin, die Schüler zu sensibilisieren, Informationen nicht unreflektiert zu nutzen, sondern sie kritisch auf ihren Gehalt und die Verlässlichkeit der Quelle hin zu prüfen. Gründliche Analysen und didaktische Empfehlungen enthält das Themenheft «Fake News» der Zeitschrift PÄDAGOGIK (Heft 7-8/2018).

(4) Reflexive Distanz der Schüler*innen unterstützen: Die Schule ermöglicht sinnstiftendes Kommunizieren in der Klassengemeinschaft und sie hindert die Schülerinnen und Schüler daran, einfach nur «rumzudaddeln» und dadurch das erhöhte Risiko einzugehen, in die Mediensucht abzugleiten. Aber das geht nur, wenn die Lehrperson beharrlich darauf besteht, dass sich die Schüler immer wieder auf Reflexionsrunden einlassen, über ihre Erfahrungen mit den digitalen Medien berichten, über ihr eigenes Verhältnis zu Smartphone & Co nachdenken und bereit sind, ethische Regeln (z.B. zur Mobbing-Prävention) einzuhalten.

Punkt 5: Gezielte Anstrengungen für Schüler*innen aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien

Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich und ihre Fähigkeiten bestmöglich entwickeln können. Das ist in Deutschland Konsens. Aber das Erreichen dieses Ziels rückt in immer weitere Ferne, wie eine Reihe aktueller Studien zur Kinderarmut, zu allein erziehenden Eltern und zum Bildungserfolg von Schüler*innen aus Risikogruppen bestätigt (vgl. Klemm & Anbuhl 2018; Quenzel & Hurrelmann 2019).

Die in der PISA-Studie 2000 erstmals flächendeckend für Deutschland belegte und seither immer wieder bestätigte hohe soziale Kopplung des Lernerfolgs der Schüler*innen mit dem Bildungsgrad der Eltern wiederholt und verschärft sich beim Umgang mit digitalen Medien. Schüler*innen aus akademischem Elternhaus haben digitale Medien schon als Vorschulkinder genutzt. Sie haben das erforderliche Equipment vom Laptop bis zum Farbdrucker zu Hause und können die Devise Bring Your Own Device locker umsetzen. Schüler*innen ohne diesen Hintergrund haben es deutlich schwerer. Das zeigt auch die von Birgit Eickelmann durchgeführte Re-Analyse der ICILS-Studie (Bos et al. 2013). Sie schreibt:

Auf dem rasanten Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft haben wir schon jetzt viele Menschen verloren – auch darunter viele Jugendliche. Fast 30 Prozent der Jugendlichen in Deutschland verfügen nur über unzureichende Computer- und IT-Kompetenzen und werden es schwer haben, erfolgreich am privaten, beruflichen sowie gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts teilzuhaben.Birgit Eickelmann im Zeit-online Interview, November 2019

Das ist fatal, weil sich deutlich abzeichnet, dass Arbeit auf der Basis niedrigschwelliger Kompetenzen in Zukunft immer stärker durch Maschinenarbeit und KI ersetzt werden wird. So sieht das auch der Schweizer Informatikdidaktiker Beat Döbeli Honegger, dessen Buch «Mehr als 0 und 1» ich zur Lektüre empfehle:

Kreativität und Querdenken werden in einer digitalisierten Welt wichtiger, weil Computer die einfachen Probleme bereits gelöst haben und damit die uneingelösten Probleme komplexer werden.Beat Döbeli Honegger

Eine gründliche Neuorientierung tut not. Deshalb habe ich als Mitglied der Initiativgruppe für Bildungsgerechtigkeit (Brügelmann, Groeben, Meyer et al. 2020) eine grundlegende Neuausrichtung unseres Schulsystems gefordert und in sieben Kapiteln beschrieben, wie eine Schule ohne Aussonderung gestaltet werden kann.

Punkt 6: Hürden, Fallstricke und Stolpersteine

Digitale Medien durch Verbot aus der Schule rauszuhalten, wie es Hartmut von Hentig 30 Jahre lang an der Laborschule Bielefeld versucht hat, war und ist zum Scheitern verurteilt. Die digitalen Medien sind da – als Smartphone in den Hosentaschen der Schüler*innen und Lehrpersonen und als virtuelle Welten in ihren Köpfen. Also müssen digitale Medien in einem zukunftsfähigen Unterrichtskonzept einen gewichtigen Platz einnehmen. Aber «einfach so» die digitalen Medien mit viel Geld und wenig Expertise in die Schulen einzuschleusen, ist gefährlich. Es gibt eine Reihe von Problemen, die ich stichwortartig erläutere.

(1) «Kein Mensch lernt digital!» – Das ist der Titel eines Buchs von Ralf Lankau (2017). Er erinnert an etwas, was eigentlich selbstverständlich ist: Die Ganglien und Synapsen unseres Gehirns arbeiten so, wie sie es in der Millionen Jahre langen Evolutionsgeschichte gelernt haben. Big Data und Künstliche Intelligenz haben darauf nicht den geringsten Einfluss. Deshalb ist der Begriff «Digitale Bildung» missverständlich. Bildung ist immer personal und niemals digital. Es ist vernünftiger, von Informatischer Bildung zu sprechen (Diethelm 2016).

(2) Kognitive, emotionale und soziale Aktivierung miteinander verbinden! «Kognitive Aktivierung» der Schüler ist ein Schlagwort, das seit 15 Jahren insbesondere in der Mathematikdidaktik verwandt wird. Aber es greift zu kurz. Guter Unterricht sollte immer auch eine emotionale und soziale Aktivierung einschließen. Die emotionale Aktivierung ist bei der Arbeit mit digitalen Medien eher einfach. Es macht den meisten Schüler*innen Spaß, mit den inzwischen sehr ansprechend gestalteten Medien zu arbeiten. Auch die soziale Aktivierung kann gelingen, wenn die Aufgabenstellungen derart formuliert sind, dass die Schüler gezielt zur Tandem- und Gruppenarbeit angehalten werden.

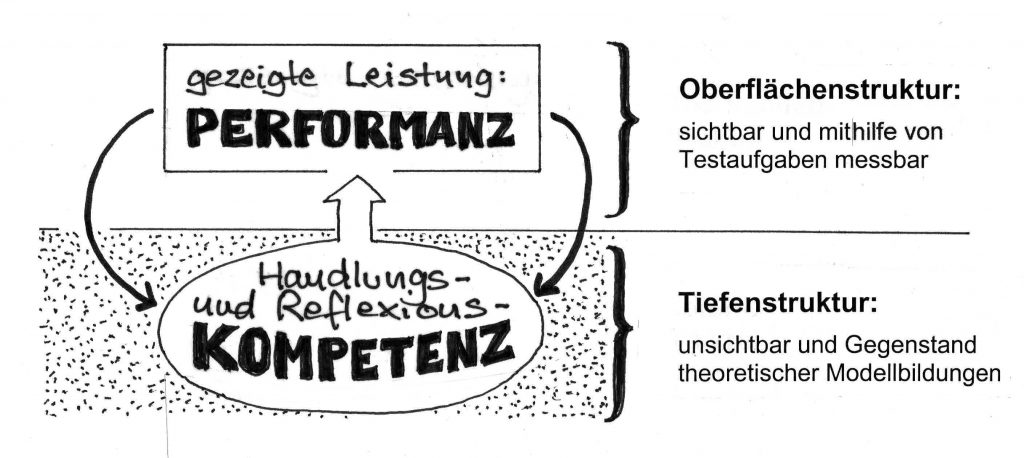

(3) Oberflächenstrukturen des Unterrichts und Tiefenstrukturen des Lernens unterscheiden! Seit 25 Jahren ist diese Unterscheidung ein Standard in der didaktischen Theoriebildung und in der empirischen Unterrichtsforschung.

Die Oberflächenstrukturen sind für jeden fachkundigen Beobachter auf den ersten Blick zu erkennen. Man kommt in den Klassenraum und kann sehen, ob Plenumsunterricht oder Einzelarbeit gemacht wird, man hört, welches Thema besprochen wird usw. Die Tiefenstrukturen kommen erst dann in den Blick, wenn Fachleute kluge Fragen stellen und Interpretationen dessen vornehmen, was sie gesehen haben: Gab es in dieser Stunde einen roten Faden oder nur beliebige Annäherungen an das Unterrichtsthema? War die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler ausreichend? Haben die digitalen Medien ein tieferes Verstehen der Schüler gefördert oder nur zu Ablenkungen geführt? Wäre ohne digitale Medien der gleiche Lernerfolg denkbar gewesen? Erst wenn die Analyse der Tiefenstrukturen hinzukommt, kann es gültige Urteile über die Unterrichtsqualität und die Mechanismen des Erfolgs geben.

Wir müssen also lernen, das Oberflächen-Geklimper mit den neuen Medien zu durchschauen und beharrlich zu fragen: Was war der Mehrwert der Arbeit digitalen Medien? Und welche Schülerkompetenzen entwickeln sich besser mit diesen Medien, welche drohen zu verkümmern? Weil Lernen grundsätzlich unsichtbar ist (wir sehen nur Lernhandlungen, von denen wir vermuten, dass sie die Kompetenzentwicklung positiv beeinflussen), ist die Beantwortung dieser Fragen schwierig, aber nicht unmöglich!

(4) Selbstregulation ist kein Selbstläufer! Der aktuelle Digitalisierungs-Hype lebt von der Behauptung, dass die Digitalisierung des Unterrichts die Selbstregulationskräfte der Schüler stärke und dadurch die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Weiterlernen fördere (so die KMK 2016, S. 9). Als Selbstregulation wird die Fähigkeit bezeichnet, sich selbst Ziele zu setzen, den eigenen Lernweg zu planen, ihn selbstständig zu beschreiten und den Lernerfolg zu kontrollieren – also ungefähr das, was in der klassischen Bildungstheorie als Mündigkeit bezeichnet wurde. Dafür bieten die digitalen Unterrichtsmedien im Prinzip sehr gute Rahmenbedingungen. Aber man muss dann auch darauf achten, dass der Unterricht durch pfiffige und attraktive Aufgabenstellungen so gestaltet wird, dass nicht nur Fachkompetenzen gefördert werden (was relativ einfach ist), sondern auch die geforderte soziale Einbindung jeder einzelnen Schülerin/jedes Schülers gelingt – und das ist alles andere als selbstverständlich.

(5) Nicht in die Individualisierungsfalle tappen! Man kann mit den neuen Medien sehr gut Binnendifferenzierung betreiben und Impulse zum selbstregulierten Lernen setzen. Das kann aber auch in eine Individualisierungsfalle führen. Es besteht die Gefahr, dass sich sowohl die Lehrpersonen als auch die Schülerinnen und Schüler über den Lernerfolg täuschen. Die Schüler sehen, ob sie ein vorzeigbares Ergebnis produziert haben. Aber sie erkennen nicht, ob sie die «Zone ihrer nächsten Entwicklung» angesteuert haben oder nur das gemacht haben, was sie eh schon gut konnten. Das rächt sich dann, wenn im nachfolgenden Unterricht Kompetenzen vorausgesetzt werden, die die Schüler noch gar nicht erworben haben!

(6) Beliebigkeit der Inhalte vermeiden! Die Frage nach den Unterrichtsinhalten droht im Digitalisierungsdiskurs beliebig zu werden. Deshalb sage ich: Je größer die Faszinationskraft digitaler Medien, umso wichtiger wird die bildungstheoretische Reflexion der mit diesen Medien transportierten Ziele und Inhalte. Die Feststellung, dass die Schüler fleißig gearbeitet haben, reicht nicht aus!

Ein Zwischenfazit: Die digitalen Medien haben ein hohes didaktisches Potenzial! Aber um es zu nutzen, sind noch viele Anstrengungen erforderlich. Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Punkt 7: Enttäuschende Forschungsergebnisse

Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Der Einsatz digitaler Medien führt trotz der Berücksichtigung individueller Lernstände und trotz des im Prinzip möglichen hohen Niveaus an Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler keineswegs automatisch zu höheren Lernerfolgen. Das ist inzwischen umfassend empirisch belegt (vgl. Zierer 2017; Holmes et al. 2018; Gerjets & Scheiter 2019).

Wer profitiert von den digitalen Medien?

Bardo Herzig (2014) hat in seiner im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführten Studie «Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht?» herausgefunden, dass Schülerinnen und Schüler mit stark entwickeltem Vorwissen am meisten von digitalen Medien profitieren, dass «Drill-and-practice-programs» vor allem leistungsschwächeren Schülern helfen und dass der hohe Motivationseffekt der digitalen Medien ein «Novitätseffekt» ist, der im Verlauf der Zeit und manchmal auch sehr schnell verfliegt.

Was sagen die Metaanalysen?

John Hattie (2013) hat in seiner Synthese von Metaanalysen die Effekte der Nutzung digitaler Medien im Unterricht umfassend dargestellt. Inzwischen hat er seinen Datenpool erweitert und zum Thema Computernutzung/Smartphones und Internet insgesamt 100 Meta-Analysen berücksichtigt. Damit zählt diese Variable, wie Klaus Zierer in dem Buch «Lernen 4.0» von (2017, S. 47) referiert, zu einer der am besten untersuchten im gesamten Datenpool von Hattie.

Effekte der Nutzung digitaler Medien im Unterricht (John Hattie 2013):

Computerunterstützter Unterricht d = 0.37

Nutzung von Taschenrechnern d = 0.27

webbasiertes Lernen d = 0.18

Das sind enttäuschende, ja eigentlich fatale Befunde, weil Hattie erst bei einer Effektstärke von 0.40 vom sogenannten Umschlagspunkt spricht, von dem an sich seiner Meinung nach eine intensivierte Nutzung einer Unterrichtsvariable rechnet. Bei der Argumentation mit Hatties Befunden muss aber grundsätzlich beachtet werden, dass sie – wie alle anderen empirischen Erhebungen auch – nur spiegeln, wie effektiv oder ineffektiv die neuen Medien bisher genutzt worden sind. Die Befunde sagen nichts darüber aus, welches Potenzial in einer Maßnahme steckt, wenn sie besser realisiert wird, als dies bisher gelungen ist.

Ein Zwischenfazit: Dafür, dass die empirischen Forschungsergebnisse enttäuschend sind, gibt es eine Reihe von Gründen: Der Anteil der Lehrperson am Lernerfolg der Schüler*innen ist immer deutlich größer als der Anteil der eingesetzten Methoden und Medien. Grundlage jeden Lernerfolgs ist ein funktionierendes Arbeitsbündnis zwischen der Lehrperson und den Schüler*innen. Wichtiger als die intensive Nutzung eines ganz bestimmten Mediums ist die Nutzung von Kumulationseffekten durch die Arbeit mit verschiedenen Methoden und Medien.

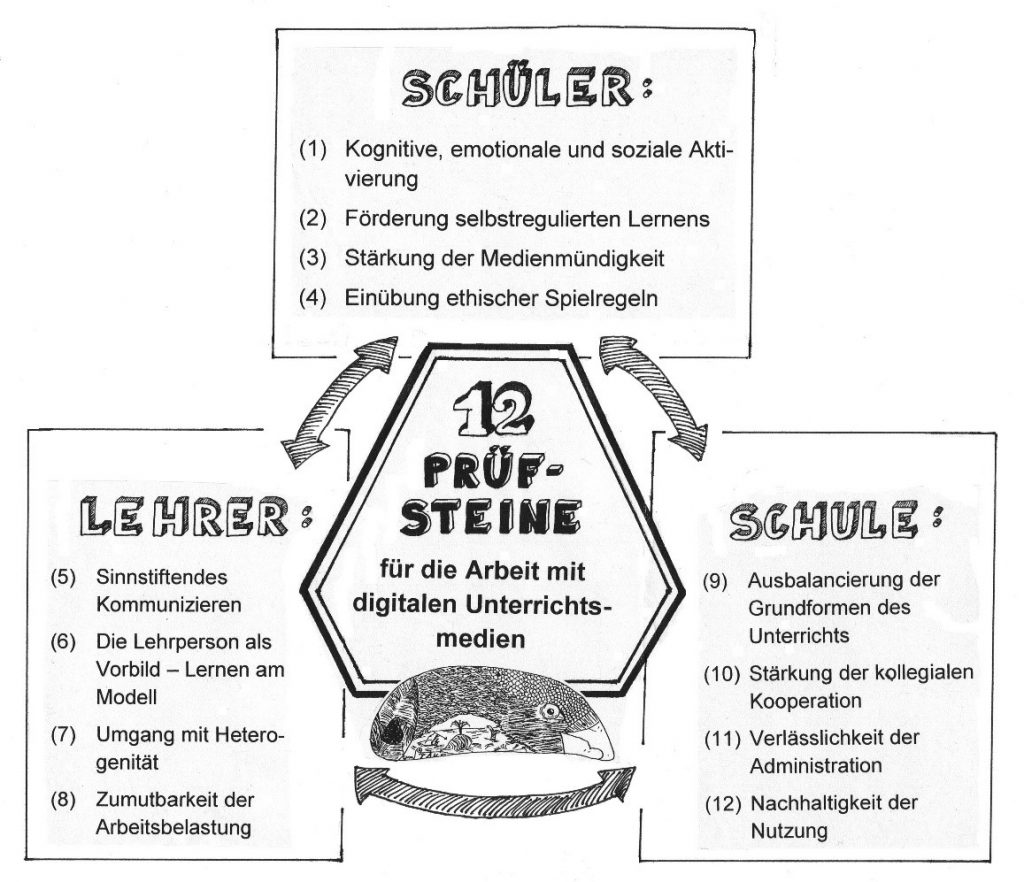

Punkt 8: 12 Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Medien

Die Einführung digitaler Medien in den Schulalltag ist eine Entwicklungsaufgabe, an der sich alle – die Schulleitung, das Kollegium, Schüler*innen und Eltern – beteiligen sollten. Dabei kommt der Schulleitung besondere Verantwortung zu. Sie muss den Prozess der digitalen Professionalisierung des eigenen Kollegiums anstoßen, steuern und kontrollieren. Für die kritische Bewertung des Erfolgs und für die Analyse von Defiziten dieser Entwicklungsarbeit schlage ich die folgenden zwölf Prüfsteine vor, die alle schon in den vorhergehenden Abschnitten angesprochen worden sind.

Zwölf Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Medien

(1) Kognitive, emotionale und soziale Aktivierung: Gelingt durch pfiffige Aufgabenstellungen eine «kognitive Aktivierung» der Schülerinnen und Schüler? Gelingt es darüber hinaus, sie durch die Medien dauerhaft und nicht nur bei der ersten Einführung zu motivieren? Sehen die Aufgabenstellungen Tandem- und Kleingruppenarbeit vor? Werden mit Hilfe der digitalen Medien Methodenkompetenzen und Teamfähigkeit gestärkt?

(2) Förderung selbstregulierten Lernens: Können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der digitalen Medien in wachsendem Umfang selbstreguliert arbeiten und sich eigene Lernwelten und Lernwege erschließen? Funktioniert die Selbstkontrolle des Lernerfolgs? Werden die entstandenen Arbeitsergebnisse klassenöffentlich gemacht, gelobt und wenn nötig auch kritisiert? Wird das mediengestützte Lernen durch Metaunterricht (Peer-Tutoring, Feedbackrunden, Bewusstmachen von Lernstrategien usw.) unterstützt?

(3) Stärkung der Medienmündigkeit: Hilft die Art und Weise, in der der Unterricht gestaltet wird, den Schülerinnen und Schülern, reflexive Distanz zur eigenen Mediennutzung und zu digitalen Medien insgesamt herzustellen? Leistet er einen Beitrag zur persönlichen Orientierung in der globalisierten Welt?

(4) Einübung ethischer Spielregeln: Werden ethische Spielregeln der Mediennutzung im Unterricht eingehalten? Wird über Missbrauch (Mobbing, Mediensucht usw.) gesprochen? Wird versucht, Prävention gegen Missbrauch zu betreiben?

Für die einzelnen Lehrerinnen & Lehrer:

(5) Sinnstiftendes Kommunizieren: Gelingt im Unterricht ein Austausch über Sinn und Unsinn, Chancen und Gefahren der Nutzung digitaler Medien? Dieser Prüfstein ist für uns der wichtigste aller 12 Prüfsteine, gerade weil bei dieser Aufgabe schulischer Unterricht den meisten anderen Formen der Vermittlung von Medienkompetenz überlegen sein dürfte.

(6) Die Lehrperson als Vorbild – Lernen am Modell: Zeigt die Lehrperson ihren Schülern, dass und wie sie selbst lernt, mit den sich stetig wandelnden digitalen Medien umzugehen? Kann sie den Schülern einen selbstbewussten und kreativen Umgang mit digitalen Medien leibhaftig vorleben? Zeigt sie, dass und wie sie ethische Spielregeln der Mediennutzung selbst einhält und sich vor Gefahren schützt?

(7) Umgang mit Heterogenität: Nutzt die Lehrperson die Medien, um in immer heterogener gewordenen Klassen individuelle Lernvoraussetzungen und Interessenlagen besser zu berücksichtigen? Wird inklusives Unterrichten erleichtert? Werden die digitalen Medien so genutzt, dass auch die Leistungsschwächeren profitieren?

(8) Zumutbarkeit der Arbeitsbelastung: Hält sich die Arbeitsbelastung bei der Einführung der neuen Medien in Grenzen? Entspricht der Aufwand dem Ertrag? Bewähren sich die eingesetzten Medien im Unterrichtsalltag?

Im Blick auf die Unterrichtsentwicklung der ganzen Schule:

(9) Ausbalancierung der Grundformen des Unterrichts: Werden die digitalen Medien in allen Grundformen des Unterrichts (individualisierend, kooperativ und gemeinsam) eingesetzt? Oder besteht die Gefahr, in eine Individualisierungsfalle zu tappen?

(10) Stärkung der kollegialen Kooperation: Wird der Medieneinsatz genutzt, um gemeinsam an Entwicklungsvorhaben zu arbeiten und auch die Schüler und die Eltern in die Entwicklungsarbeit einzubinden? Oder dominiert eine kleine Clique von Nerds und Experten, die sagt, wo es langzugehen hat?

(11) Verlässlichkeit der Administration: Gibt es einen Administrator, der täglich, ja stündlich erreichbar ist und zügig hilft?

(12) Nachhaltigkeit der Nutzung: Ist die Maßnahme nachhaltig? Werden die digitalen Medien von allen Kollegen angenommen und auch dann weiter genutzt, wenn die Initiativgruppe ihre Arbeit abgeschlossen hat?

Einen vergleichbaren Katalog mit sechs «Leitlinien» enthält die Expertise von Wayne Holmes et al. (2018, S. 83 ff.).

Punkt 9: Digitalisierung als Globalisierungstreibstoff

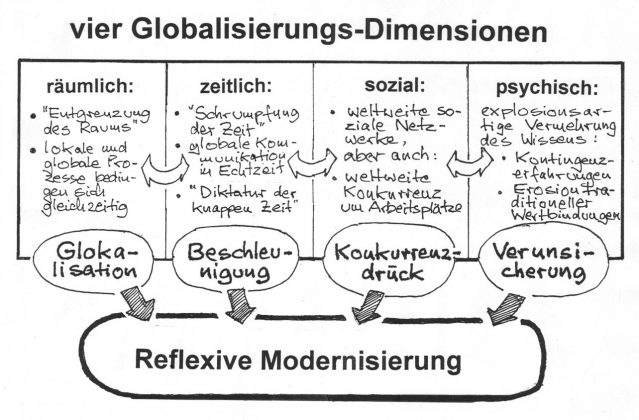

Die ungeheure Wucht, mit der die Digitalisierung unsere Arbeitswelt, unser Privatleben und die Öffentlichkeit erreicht hat, kann nur angemessen verstanden werden, wenn sie als zentraler Bestandteil und Motor von Globalisierungsprozessen betrachtet wird. In der Grafik versuche ich, im Anschluss an Annette Scheunpflug (2003) die Dynamik dieses Wandels in vier Dimensionen zu fassen (vgl. Meyer 2018, S. 164):

In jeder der vier Dimensionen spielen digitale Medien und das Internet eine entscheidende Rolle:

- Räumlich: Es findet eine «Entgrenzung des Raums» statt. Große Entfernungen verlieren an Bedeutung. Damit ist eine nur scheinbar unlogische gleichzeitige Bedeutungszunahme von lokalen und von globalen Prozessen verbunden. Der Soziologe Ulrich Beck (1997, S. 90) hat sich für diese Entwicklung das «Glokalization» ausgedacht.

- Zeitlich: Durch die weltweite Verfügbarkeit der digitalen Medien kommt es zu einer «Schrumpfung der Zeit». Nahezu alle irgendwo auf der Welt produzierten Informationen sind in Echtzeit an anderen Orten nutzbar. Dadurch erhöhen sich Arbeitstempo und Arbeitsintensität – eine auch subjektiv unmittelbar wahrgenommene «Beschleunigung» der Lebensverhältnisse. Sie ist durch den digital vermittelten Fernunterricht nun auch in der Schule angekommen.

- Ökonomisch: Weltkonzerne produzieren dort, wo die Fachkräfte sind (Tesla in Brandenburg) oder wo es am billigsten ist (H&M in Bangladesh). Dadurch können Arbeiter weltweit gegeneinander ausgespielt werden. Löhne und Gehälter steigen hier und sinken dort. Der Kapitalismus zeigt sein hässliches Gesicht. Der Konkurrenzdrucksteigt.

- Psychisch: Das sich explosionsartig vermehrende Wissen und der internationale Austausch über unterschiedliche Lebensentwürfe führt nicht nur zur Bereicherung des Lebensalltags, sondern auch zu dem, was die Soziologen im Anschluss an Niklas Luhmann als «Kontingenzerfahrungen» beschreiben: Wir haben immer öfter die Qual der Wahl. Die traditionalen Orientierungen, die früher geholfen haben, existenziell wichtige Entscheidungen zu treffen, zerbröseln. Das kann als erweiterter Freiraum erfahren werden, es kann aber auch zu tiefgreifenden Verunsicherungen führen

«Reflexive Modernisierung»: Mit dieser Formel weist der Soziologe Ulrich Beck (1997) darauf hin, dass das Ungewöhnliche und wirklich Neue am aktuellen Modernisierungsschub der Weltgesellschaft darin besteht, dass wir entdecken, dass wir die Globalisierung einschließlich ihrer positiven und negativen Folgen selbst herbeigeführt haben und deshalb selbst die Verantwortung für die großen Krisen und Kriege, aber auch die kleinen, mühsam erarbeiteten Erfolge tragen.

Die für die Gestaltung von Schule und Unterricht Verantwortlichen haben so gut wie keinen Einfluss auf die globalen Digitalisierungsprozesse. Aber wir müssen die Schüler*innen fit machen, in der digitalen Welt zu bestehen. Das können sie aber nur, wenn sie gelernt haben, selbstständig, selbstkritisch und teamorientiert zu denken und zu handeln. Damit werden zugleich Maßstäbe für die schulische Gestaltung der Informatischen Bildung gesetzt. Sie greift zu kurz, wenn sie sich auf die kritische Einführung in Informations- und Kommunikationstechnologien beschränkt.

Kurzfazit

Unterricht ist eine kostbare Zeit für Schüler wie für Lehrer. Er ist nicht nur zum Aufbau von Sach- und Fachkompetenzen da. Er sollte auch ein Ort sein, an dem man Selbstwirksamkeits- und Solidaritätserfahrungen machen und lustvoll leben kann. Das sollte auch bei der deutschland- und weltweit angesagten Digitalisierung des Unterrichts beachtet werden: Wir brauchen viele kluge Experimente zur verantwortlichen Nutzung dieser neuen Instrumente, aber auch Zeit und Muße, Freiräume für Irrungen und Wirrungen, für glückliche Momente und gemeinsames Träumen.

Literaturnachweise

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Beck, U. (1997). Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne. In: Beck, U.,Giddens, A. & Lash, S.: Reflexive Modernisierung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 19-112.

Blankertz, H. (1982). Die Geschichte der Pädagogik. Wetzlar: Büchse der Pandora.

Bos, W., Eikelmann, B., Gerick, J. et al. (2014). ICILS 2013. Computer- und informations-bezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Münster. Waxmann.

Brügelmann, H., Groeben, A. v. d., Meyer, H. et al. (2020). Bildung gegen Spaltung. Frankfurt/M.: Debus Pädagogik.

Diethelm, I. (2016). Digitale Bildung für den stetigen Wandel. In: Pädagogische Führung,H. 4/2016.

Döbeli Honegger, B. (2016). Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: hep Verlag.

Gerjets, P. & Scheiter, K. (2019). Digitale Medien in Unterrichtskontexten. In: Köller, O., Hasselhorn, M., Hesse, F. W. et al.: Das Bildungswesen in Deutschland. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 865-894.

FRIEDRICH-Jahresheft 2020. Schule digital, hrsg. von Aufenanger, S., Eickelmann, B., Feindt, A. & Kamin, A.-M.. Hannover: Friedrich Verlag.

Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Helmke, A. (2012). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Seelze: 4. Aufl. Klett Kallmeyer.

Hentig, H. von (1984). Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. München: Hanser.

Herzig, B. (2014). Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? www.bertelsmann-stiftung.de > Studie Wirksamkeit digitaler Medien im Unterricht

Holmes, W., Anastopoulou, S., Schaumburg, H. & Mavrikis, M. (2018). Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.

Klafki, W. (1963). Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim: Beltz.

Klemm, K. & Anbuhl (2018). Der Dresdener Bildungsgipfel: von unten betrachtet. Expertise zur sozialen Spaltung. Gutachten im Auftrag des Bundesvorstands des DGB. Berlin.

Klingberg, L. (1990). Lehrende und Lernende im Unterricht. Berlin: Volk und Wissen.

Klinger, U. (2017). Ethik und Moral in der digitalen Welt. In: Lernende Schule, Jg. 20, H. 79, S. 40-43.

KMK (2016). Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Berlin: Sekretariat der Kultusministerkonferenz.

Kunter, M. Baumert, J. Blum, W. et al. (Hrsg.). Professionelle Kompetenz von Lehrkräften.Münster: Waxmann, S. 85-113.

Lankau, R. (2017). Kein Mensch lernt digital. Weinheim: Beltz.

Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Scriptor.

Meyer, H. (2015). Unterrichtsentwicklung. Berlin: Cornelsen.

Meyer. H. (2018). Allgemeine Didaktik im Globalisierungsprozess. In: Rothland, M. & Lüders, M. (Hrsg.). Lehrer-Bildungs-Forschung. Münster: Waxmann, S. 161-177.

Meyer, H. & Junghans, C. (2019). Zwölf Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Unterrichtsmedien. In: Huber, S. G. (Hrsg.). Jahrbuch Schulleitung 2019, Köln: Carl Link/Wolters Kluwer, S. 354-380.

OECD (2020). Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA (im Internet)

Quenzel, G. & Hurrelmann, K. (2019). Handbuch Bildungsarmut. Wiesbaden: Springer VS.

Scheunpflug, A. (2003). Stichwort: Globalisierung und Erziehungswissenschaft. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Jg. 6, Heft 2/2003, S. 159-172.

Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz. München: Droemer.

Zierer, K. (2017). Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.